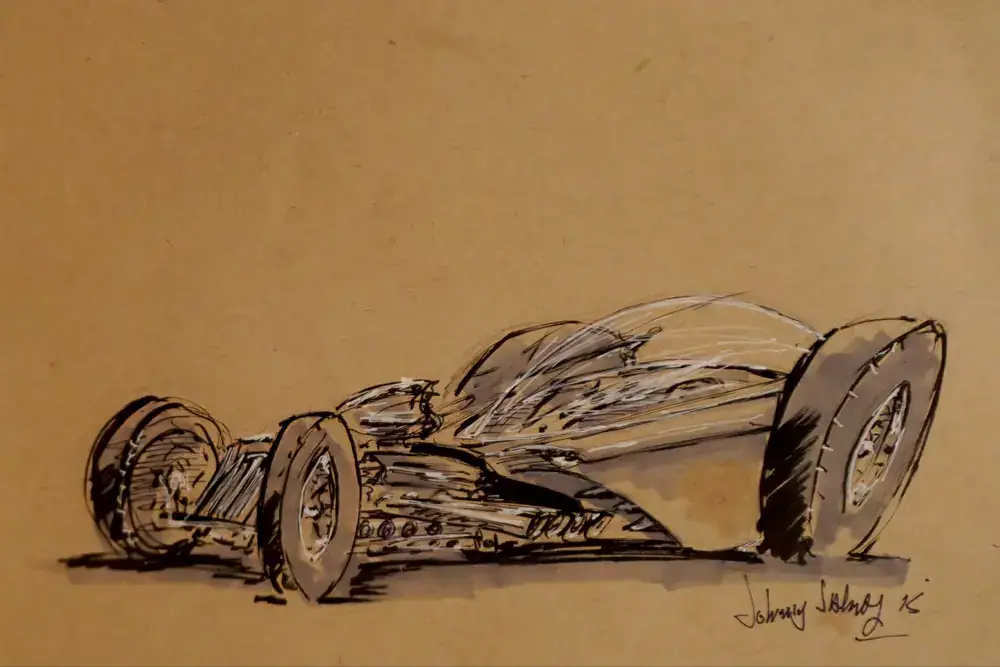

Ian Roussel Space Junkie 2.0…

Si vous êtes toujours dans l’achat de magazines tels qu’étaient ChromesFlammes, Gatsby, Calandres, AutoChromes, TopWheels et d’autres formes de divertissements imprimés, ainsi qu’avec ce web site déjanté (bientôt 5.000 articles consultables jours et nuits) et aussi avec des chaînes de télévision moins traditionnelles, alors vous connaissez peut-être le “Space Junkie 2.0″… Si c’est le contraire, voici un petit quelque chose pour vous mettre à niveau. Il existe en Amérique une télévision orientée vers l’automobile appelée “MAVTV”. Quelque part dans son programme, une émission intitulée “Full Custom Garage” voit le constructeur de voitures personnalisées Ian Roussel travailler sa magie sur des produits fous qui peuvent (ou plus souvent ne pas) être légaux dans les rues.

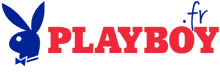

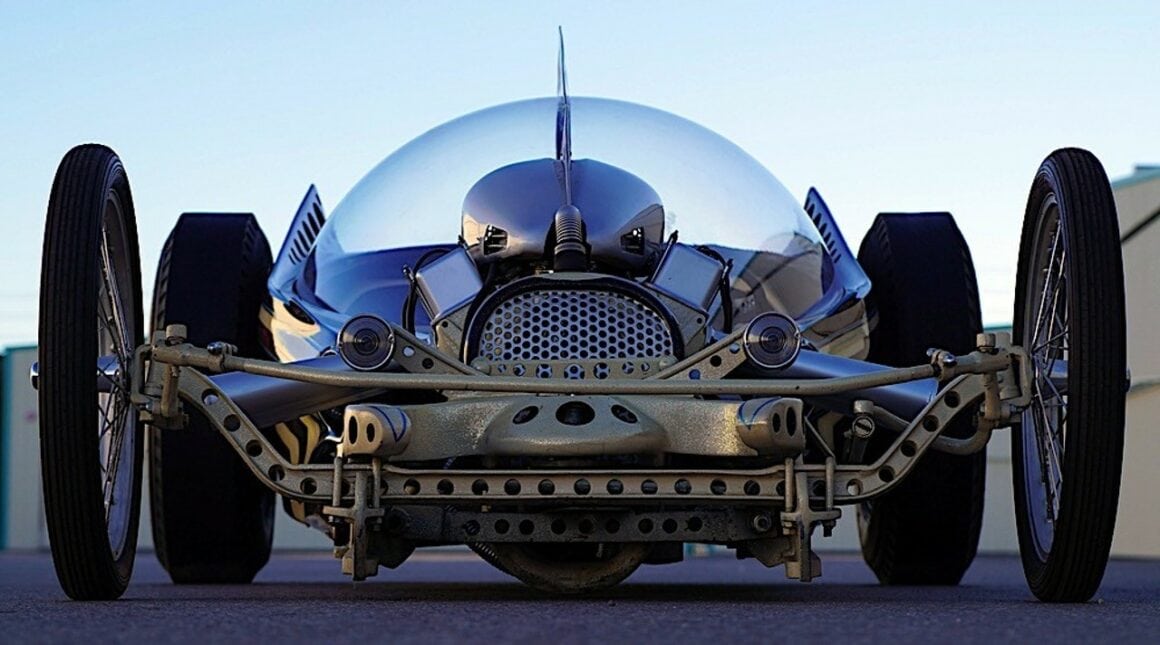

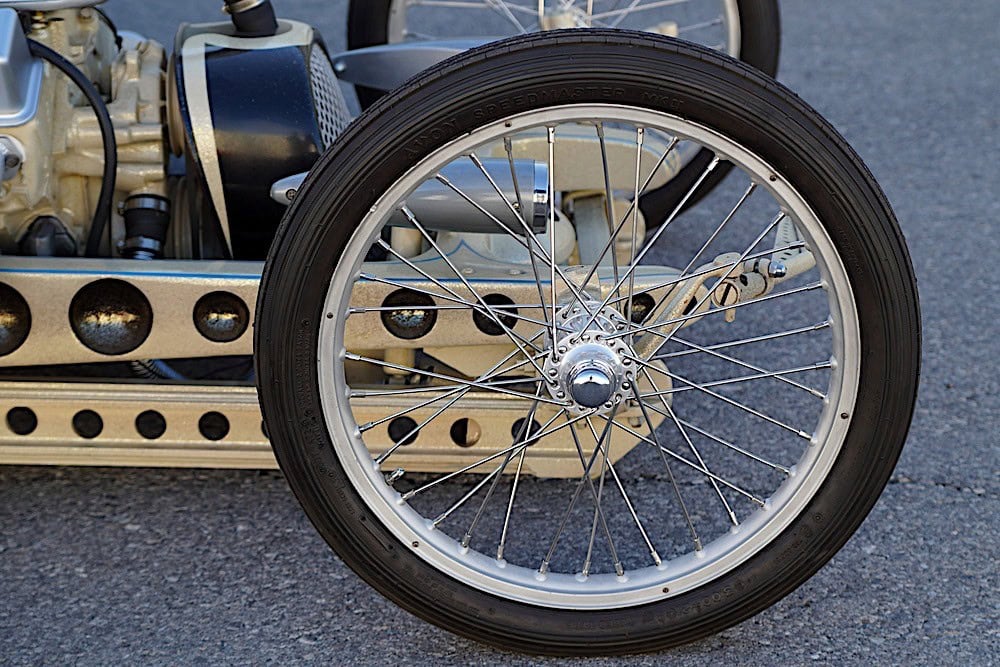

Le Space Junkie 2.0.. est un exemple de l’engin atypique ! Il est entièrement métallique et a été construit/assemblé au cours de la troisième saison de l’émission, en 2016, et il se dirige maintenant vers une vente aux enchères Barrett-Jackson à Scottsdale, en Arizona… Conçu avec un toit bulle des années 1960, l’engin qui n’est pas légal pour aucune route, est un spectacle à voir. Les deux roues avant sont comme issues de vélos et compensées par les grandes roues de style dragster à l’arrière. Le moteur exposé donne l’impression qu’il s’agit du visage du Prédator après qu’il ait enlevé son masque, et l’énorme aileron sur le toit de la bulle fait ressembler l’ensemble à un engin intersidéral tout droit sorti d’un film de science-fiction vieux de plusieurs décennies.

L’engin est entièrement fonctionnel, bien que, encore une fois, il soit illégal de le conduire sur routes “ouvertes”… Il est propulsé par un V8 350ci d’une puissance non divulguée, lié à une transmission automatique à 3 vitesses. Le design est tellement hors de ce monde qu’il fait littéralement penser qu’il devrait appartenir à une galaxie étrange peuplée de Hot Rodders déjantés. Quelque part comme Pluton, par exemple, et alimenté non pas par un moteur à combustion, mais par une transmission électrique. Ce machin biplace a l’air assez rapide pour parcourir le paysage désertique de cette planète, piloté pourquoi pas, par Elon Musk de Tesla, lui-même, s’il décide un jour de tenir ses paroles et de s’y installer définitivement.

La voiture se vend sans réserve, ce qui signifie qu’elle ira au plus offrant. L’un des traits essentiels du capitalisme est sa capacité à s’emparer de l’ensemble des activités humaines, y compris de celles qui lui sont les plus étrangères, voire les plus hostiles. De l’autre côté, un des traits essentiels de l’art est sa capacité à réfléchir sur son temps et à y intervenir à sa façon. Que devient aujourd’hui, pareille contradiction, alors que le capitalisme est en crise et que les activités artistiques sont devenues un secteur à part entière de celui-ci ? Les avis divergent. Pour certains, la culture serait toujours, par définition, libératrice et émancipatrice et il s’agirait de la défendre contre une logique marchande qui lui serait fondamentalement étrangère.

Pour d’autres, la culture ferait désormais partie intégrante du mode de production, au même titre que les autres activités, colonisées de l’intérieur et restructurées en profondeur par la logique dominante de la rentabilité, sans recours. Dans un tel contexte et face à ces deux lectures unilatérales, on peut affirmer qu’une analyse marxiste présente une voie d’approche originale, soulignant la complexité des contradictions à l’œuvre. Il faut aussitôt ajouter qu’une telle analyse ne peut être pertinente qu’à la condition de se mettre à l’école de travaux, d’œuvres, d’activités artistiques qui incarnent une critique en acte de la loi de la valeur. Il se trouve que, depuis l’aube de la modernité, divers artistes se confrontent dans leur travail artistique

C’est cette critique de l’activité sociale par elle-même, activité artistique mais aussi activité sociale, que que je voudrais évoquer rapidement ici. La confrontation ouverte de l’artiste et de la réalité économique et sociale date des débuts du capitalisme commercial. Du côté de la peinture de chevalet, dès l’époque moderne, l’œuvre d’art a fondamentalement à voir avec ce qui est à la fois son autre coté et son essence : la valeur… L’artiste est le négociant de ses œuvres en même temps que l’analyste, parfois critique, de son temps. Des tableaux de Petrus Christus, de Quentin Metsys, de Hans Holbein et de bien d’autres, se confrontent à ceux qui “font de l’or” et rivalisent avec eux.

Dès ce moment, il est patent que l’artiste n’est ni étranger ni intégré au capitalisme, ni émancipé ni complice. Sa production, si singulière, peut être tout aussi bien étayage des rapports de domination qu’effort de leur mise en crise, illusion et idéologie que critique sociale et contestation politique. Et elle reste surtout, au bout du compte, leur mélange vertigineux, irréductible. De ce point de vue, la confrontation de certaines œuvres contemporaines à l’or et à la monnaie ne fait que porter à son point d’incandescence… Celui-ci, devenu visible, amène à une relation contradictoire de l’art au capitalisme, faite d’immanence reconnue et refusée de la loi de la valeur, de sortie revendiquée mais impossible hors des rapports d’exploitation et de domination…

C’est quasi Trumpien… Ce texte interroge donc la part du sensible dans l’œuvre d’art, à partir de la tension entre matérialité et conceptualité. À travers une analyse des pratiques artistiques modernes, notamment l’art abstrait et l’art conceptuel, cette “chose” examine l’idée selon laquelle l’art relèverait avant tout de l’intellect, au détriment de la sensation. En posant la question : “la matière de l’œuvre est-elle ce qui fait l’œuvre ?”, cela devrait engager une réflexion sur le statut du sensible dans la réception artistique. Dans un premier temps, cela montrerait que sentir ne consiste pas à enregistrer passivement des données sensorielles, mais engage déjà une activité interprétative. Ensuite, que cela met en lumière le fait que la matérialité ne suffit pas à faire art…

C’est l’activité quasi spirituelle, qu’elle précède ou qu’elle suscite, qui confère à l’objet sa dimension artistique. Enfin, cela propose de penser le sensible comme un milieu entre le matériel et le spirituel, le lieu des images, où l’art, à la manière de l’image, suppose toujours une forme d’information par un esprit… Ainsi, l’art ne se réduit ni à la matière ni à l’idée : il émerge dans leurs entrelacs, là où la sensation devient une forme signifiante…La métaphysique, telle qu’elle s’est traditionnellement déployée, s’est souvent définie comme la quête d’un fondement ultime, d’une totalité englobante où chaque chose trouve sa place dans un système cohérent. Pourtant, cette soif d’absolu se heurte irréductiblement à une limite : la finitude.

Celle-ci n’est pas un simple obstacle extérieur à l’ambition de la raison. Elle est une dimension intime, une fissure originaire inscrite dans le cœur même du sujet. C’est à partir de cette faille que se déploie la pensée créative. La faille n’est ni un manque à combler ni une blessure à effacer, mais un espace dynamique d’ouverture. Elle est à la fois ce qui blesse et ce qui rend possible : fracture fondatrice qui donne lieu au sens. En cela, on s’inscrit dans une filière post-phénoménologique, où la subjectivité n’est plus transparence mais traversée, une opacité créatrice. Le sujet métaphysique n’est plus pensé comme un point fixe ou une conscience souveraine, mais comme un lieu d’entre-deux, un interstice vivant.

Là se tient l’humain : non pas comme centre du monde, mais comme faille ouverte au monde. Il ne reçoit pas simplement le réel : il le traverse, le transforme, s’y expose. Il devient espace d’exploration, de devenir, de transmutation. Dans cette dynamique, la transcendance ne désigne plus un lieu supérieur, inaccessible ou extérieur. Elle devient un mouvement, une ouverture toujours en acte vers l’autre, vers ce qui excède. Elle est le battement même de l’existence, surgissant dans l’expérience vive de la limite. Comme le montre la tradition transcendantale (de Kant à Levinas), la finitude n’est pas négation du sens, mais son horizon. Ce qui se joue ici est une réinscription du sens dans le rythme du vivant.

Le sens n’est pas une donnée, une structure idéale ou un ordre fixe. Il est mouvement. Il se cherche, se dérobe, se réinvente. Dans l’expérience du corps sensible, du désir conscientisé, il prend forme comme oscillation entre manque et plénitude, entre absence et présence. Le désir, dans cette perspective, n’est plus simple réaction pulsionnelle ou tension vers un objet. Il est moteur créatif, élan structurant, dynamique du sens. Il n’a pas pour fonction de combler, mais d’habiter la faille. Le sujet désire parce qu’il est troué, et cette trouée est féconde. Elle fait de lui un être de relation, d’invention, de dépassement. C’est la sensibilité qui incarne le mieux cette vie transcendantale. Elle est le lieu où l’immanence du corps et la transcendance de l’esprit se croisent et s’entrecroisent à l’infini…

Cela dans le frémissement d’une chair vibrante, dans le rythme d’une respiration ou d’un regard, le sens advient alors comme cadence, comme danse. La philosophie, dès lors, ne peut se réduire à des systèmes clos : elle doit se faire art du rythme, poésie du concept. Ainsi se dessine une métaphysique renouvelée, à la fois incarnée et ouverte, où l’humain n’est plus le maître mais l’intervalle, la faille d’où le monde se pense. Penser à partir de la faille, c’est assumer l’inachèvement, la vulnérabilité, la porosité. C’est faire du manque une puissance, du désir une force créatrice, et de la philosophie une expérience sensible du vertige. Tout ou partie d’une réalisation artistique peut nous amener à manipuler des concepts.